「朝起きると腰が痛くて動きにくい…」そんな寝起き腰痛の原因には、睡眠中の姿勢や生活習慣、さらには内臓の病気まで関係していることがあります。この記事では、腰痛の原因と対処法、改善のための寝方やセルフケア法について詳しく紹介します。

- 朝起きると腰が痛くなる理由

- 正しい寝方とマットレスの選び方

- 日常生活で気をつけるべき動作と習慣

- 病気が隠れている腰痛症状の特徴

目次

なぜ朝起きると腰が痛くなるのか?(寝起き腰痛の原因と仕組み)

朝起きたときに腰の痛みを感じる人は少なくありません。その背景には、寝ている間の姿勢や血流、筋肉のこわばりなど、体の自然な仕組みが深く関わっています。ここでは寝起き腰痛が起こるメカニズムを詳しく解説します。

寝起きの腰痛が起こる主な生理的原因

朝起きたときに腰が痛くなるのは、体の自然な仕組みが関係しています。寝ている間は体の動きが少なく、同じ姿勢が続くため、血のめぐりが悪くなり、筋肉がこわばりやすくなるのです。この筋肉のこわばりが腰の痛みとして現れることがあります。

特に、寝返りが少ないと特定の筋肉ばかりに負担がかかり、疲労がたまりやすくなります。また、体を動かさない時間が長いと関節も硬くなり、起きたときにスムーズに動けず、痛みを感じる原因になります。

このような反応は誰にでも起こる可能性があり、特別な病気ではなくても腰痛を感じることがあります。寝起きの腰痛を防ぐためには、寝る姿勢や寝具の工夫、日頃からの体のケアが大切です。

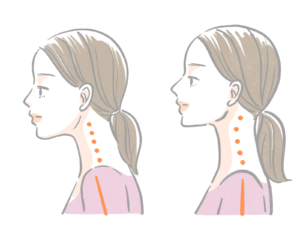

睡眠中の姿勢と腰への負担の関係

眠っている間の姿勢によって、腰にかかる負担は大きく変わります。特に腰痛がある方にとっては、どんな姿勢で眠るかが痛みの強さに影響することがあります。

例えば、うつぶせで寝ると腰が反り返りやすく、腰に大きな圧力がかかります。反対に仰向けで寝ると体の重さがバランスよく分散されやすいですが、反り腰の人には不向きな場合もあります。横向きで寝るのは比較的負担が少ないとされていますが、足を重ねると体がねじれて筋肉が緊張することがあります。

このように、寝方によって腰の状態は変わるため、自分の体に合った姿勢を見つけることが大切です。さらに、枕やマットレスの選び方も、腰への負担を減らすための大きなポイントになります。

朝の腰痛と内臓疾患の関係性について

朝起きたときの腰の痛みには、内臓の不調が関係している場合もあります。実は、腰の近くにある内臓の異常が、腰痛として感じられることがあるのです。

特に注意したいのは、腎臓や膵臓、胃などの病気です。たとえば腎臓の病気では、背中や腰のあたりに鈍い痛みが出ることがあります。膵臓の炎症も、腰の上の方に痛みを感じさせることがあります。また、胃潰瘍などの消化器系の不調でも、腰に違和感が出ることがあるのです。

このような腰痛は、運動や姿勢の問題ではなく、内臓からのサインかもしれません。いつもと違う痛み方がしたり、長く続く痛みがある場合には、無理せず病院を受診することをおすすめします。

寝起きの腰痛が長引く場合の対処法と受診の目安

朝起きたときの腰痛が数日以上続く、あるいは徐々に悪化していく場合には、単なる疲れや寝姿勢の問題とは限りません。特に、腰だけでなく足にしびれがある、力が入りにくいなどの症状があるときは、神経や骨に関係する病気の可能性も考えられます。

まずは、寝具の見直しやストレッチ、姿勢の改善などを試してみることが大切です。軽い痛みであれば、これらのセルフケアで改善が期待できることもあります。しかし、それでも症状がよくならないときは、整形外科の受診をおすすめします。

また、内科的な疾患が腰痛の原因となっている場合もあります。たとえば、腎臓や膵臓の病気、消化器系の不調などが腰の痛みとして現れることもあります。特に発熱や吐き気、食欲不振を伴う腰痛は、内科的な問題が疑われるため、内科での診察が必要です。

腰痛が長く続くときは、無理せず体からのサインを見逃さないようにしましょう。

自己対処で改善しない場合の注意点

腰痛が続くと、つい「そのうち良くなるだろう」と思って放置してしまいがちですが、それはあまりおすすめできません。特に、湿布やストレッチなどの自己対処を数日以上続けても痛みが変わらない場合は、専門医の診察を受けることが大切です。

また、「少し良くなった気がする」程度でも、日常生活に支障が出ているようであれば無理は禁物です。自己判断での対処が長引くと、病気の発見が遅れてしまう可能性もあります。たとえば、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの病気は、早めの治療が回復に大きく影響します。

さらに、痛みが強くなっていく、夜間や安静時でも痛むといった場合は、通常の筋肉疲労とは異なる可能性があるため注意が必要です。腰の痛みを甘く見ず、必要に応じて専門の医療機関で検査を受けましょう。

病気が隠れている可能性のある腰痛症状

腰の痛みのすべてが筋肉や骨の問題とは限りません。なかには、整形外科的な疾患だけでなく、内科的な病気が関係しているケースもあります。こうした背景を見逃さないためにも、注意すべき症状を知っておくことが大切です。

たとえば、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの整形外科疾患は、腰痛に加えて足のしびれや力が入りにくくなるといった神経症状を伴うことが多いです。また、動くと痛みが増す、姿勢を変えると少し楽になるという特徴もあります。

一方、内臓が原因の腰痛では、姿勢によって痛みがあまり変わらないことが多く、食欲不振や吐き気、発熱など全身症状を伴うことがあります。たとえば腎臓の感染症や結石、膵炎、胃潰瘍などがその例です。これらは整形外科ではなく、内科や消化器科の受診が必要となります。

いつもと違う痛み方をしたり、休んでも改善しない腰痛には、病気が隠れている可能性があります。気になる症状がある場合は、早めに医療機関で相談するようにしましょう。

寝起き腰痛に効果的な簡単セルフケア方法

寝起き腰痛は、日々のセルフケアで大きく改善できることがあります。無理なくできるストレッチや生活習慣の見直しなど、実践しやすい方法を紹介します。

寝起き腰痛予防のための日常生活での注意点

寝起きに腰が痛くなるのを防ぐには、日々の生活の中でちょっとしたことに気をつけることが大切です。特に、長時間同じ姿勢でいることや、体を冷やすような習慣は腰に負担をかけやすくなります。

例えば、仕事や勉強で長く座るときは、1時間に一度は立ち上がって軽く体を動かすようにしましょう。座っている姿勢が悪いと、腰だけでなく背中や首にも負担がかかります。また、冷えは筋肉を緊張させ、朝の腰痛につながる原因にもなりますので、寝る前に湯船につかって体を温めるのがおすすめです。

さらに、重い物を持つときや洗濯物を干すときなど、日常の動作でも姿勢に気をつけるだけで腰への負担を減らすことができます。前かがみになる動作では、膝を曲げて腰をまっすぐ保つ意識を持ちましょう。

このように、普段のちょっとした心がけが、朝の腰痛の予防につながります。今できることから少しずつ見直してみてください。

睡眠の質を高めて腰痛を予防する方法

腰痛を予防するうえで、「ぐっすり眠ること」はとても大切です。眠りが浅いと、寝返りの回数が減ったり筋肉が十分にゆるまず、朝の腰痛を引き起こしやすくなります。だからこそ、質の高い睡眠を目指すことが予防の第一歩になります。

まず、寝る前はスマホやテレビの画面を控えめにして、部屋の照明も少し暗めにすると、リラックスしやすくなります。また、寝る直前にカフェインをとったり、熱いお風呂に入るのは避けた方がいいでしょう。ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、体の緊張がほどけ、自然と眠りに入りやすくなります。

寝具の環境も見直してみましょう。室温が低すぎると体が冷えて筋肉がこわばり、寝ている間に血流が悪くなることも。冬は湯たんぽや毛布を活用し、夏はエアコンの風が直接体に当たらないように調整すると良いです。

快適な睡眠環境と正しい習慣を整えることで、腰痛のない朝を迎えることができるようになります。

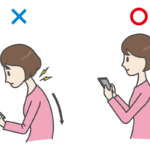

腰に負担をかけない日常生活の姿勢

腰痛を防ぐには、日ごろの姿勢を意識することがとても大切です。悪い姿勢が続くと、腰の筋肉や関節に負担がかかり、痛みの原因になります。特に朝の腰痛に悩んでいる方は、日常の姿勢のクセを見直してみましょう。

まず、座るときは椅子の背もたれにしっかり腰をつけ、骨盤を立てる意識を持つことがポイントです。足は床につけ、足を組まないようにすると、骨盤のゆがみを防ぐことができます。

立っているときは、片足に体重をかけないように注意しましょう。重心を左右均等に保ち、さらに意識していただきたいのが「親指の付け根に体重を乗せる」感覚です。これは、鼻緒のある草履や下駄を履いているときのように、やや前傾姿勢を意識することで、腰の反りすぎを防ぎ、全身のバランスが整います。

また、重いものを持つときは腰からかがむのではなく、膝をしっかり曲げて、足の力で持ち上げるようにしましょう。こうした小さな積み重ねが、腰への負担をやわらげる結果につながります。

腰痛を引き起こす生活習慣と改善策

毎日何気なく過ごしている生活の中に、実は腰痛の原因が隠れていることがあります。特に、朝起きたときの腰の痛みに悩んでいる方は、生活習慣の見直しがとても大切です。

当院の傾向としては、腰痛を訴える方が春から夏にかけて増える傾向があります。その理由の一つとして、「冷え」が挙げられます。冷たい飲み物や食べ物を多く摂ったり、冷房の効いた室内で長時間過ごすことで、体が内側から冷えてしまい、血行が悪くなるのです。これが筋肉のこわばりにつながり、結果として腰の痛みが現れるのです。

また、季節の寒暖差や気圧の変化、台風や雷といった気象条件も、体調に影響を与えやすく、自律神経が乱れることで筋肉が緊張し、腰痛を引き起こしやすくなります。

このような腰痛を防ぐためには、まず体を冷やさない生活を心がけることが大切です。冷たい飲み物を控えめにし、なるべく常温や温かいものを取り入れましょう。外気温との差が激しいエアコン環境では、腹巻やひざ掛けなどで腰を守るのも効果的です。

さらに、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を習慣にすることで、筋肉の緊張をほぐし、血流をよくすることも腰痛予防につながります。季節や天候の影響にも目を向けながら、自分の体をいたわる習慣を身につけていきましょう。

腰痛緩和に役立つおすすめの入浴法

腰痛をやわらげたいときにすぐ取り入れやすいのが「入浴」です。体をしっかり温めることで筋肉のこわばりをほぐし、血のめぐりを良くする効果が期待できます。特に寝起きの腰痛にお悩みの方には、毎日の入浴が心強い味方になります。

多くの方がシャワーで済ませがちですが、それでは体の深部まで温まりにくく、十分なリラックス効果が得られません。38〜40度のぬるめのお湯に、15〜20分ほどじっくりつかることで、副交感神経が優位になり、筋肉も自然とゆるんでいきます。

春〜夏は、冷たい飲み物やエアコンによる内側からの「冷え」が腰痛の原因になることが多いため、入浴による温めが効果的です。一方、冬場は外気の寒さで筋肉が固まりやすくなるため、入浴前に脱衣所や浴室をあらかじめ温めておくと、急激な温度差による体の負担を防げます。特にご高齢の方は「ヒートショック」にも注意が必要です。

また、台風や寒暖差、気圧の変化など、天候の影響で腰の痛みが出やすい方にも、毎日の入浴習慣は大きな助けになります。入浴後は湯冷めしないようにすぐ着替え、腰回りをしっかり温めることも忘れずに。

このように、季節や体調に応じて入浴を上手に活用することで、腰痛の緩和と予防につながります。

腰痛の予防改善に効果的な筋トレとストレッチ方法

腰痛を予防・改善するには、「ストレッチ」や「筋トレ」を無理のない範囲で取り入れることが大切です。両方できれば理想的ですが、忙しい日や体調がすぐれないときには、どちらか一方でも十分に効果が期待できます。

ストレッチは、硬くなった筋肉をゆるめ、血流をよくする働きがあります。朝や夜に軽く体を伸ばすだけでも、腰まわりの緊張がやわらぎ、痛みの予防につながります。特に腰だけでなく、太ももや背中も一緒にほぐすと、より効果的です。

一方で、筋トレは、腰を支える筋肉を強くして、負担を減らす役割があります。激しい運動をする必要はなく、寝たままできるような簡単な動きでも続ければ十分です。とくに腹筋やお尻の筋肉を少しずつ鍛えていくことで、体が安定しやすくなります。

どちらかを日々の生活に取り入れるだけでも、腰の調子は少しずつ変わっていきます。自分のペースで、できることから始めてみてください。

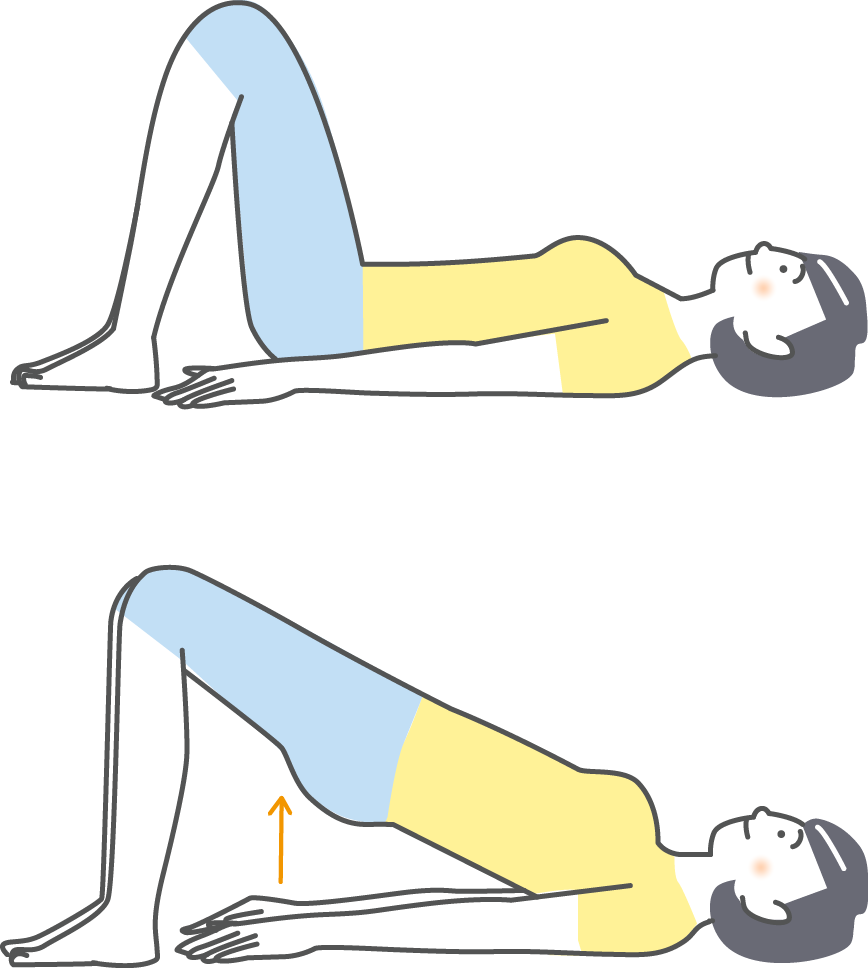

腰痛対策、簡単な筋肉トレーニングの方法

腰痛をやわらげるためには、腰を支える筋肉をしっかり働かせることが大切です。特に、お腹やお尻、背中まわりの筋肉を鍛えることで、腰への負担が軽くなり、痛みの予防や改善につながります。

おすすめは、誰でも無理なくできる「簡単な筋トレ」です。たとえば、仰向けに寝て両膝を立て、ゆっくりとお尻を持ち上げる「ヒップリフト」は、腹筋やお尻の筋肉にやさしく効く運動です。5〜10秒キープしてゆっくり下ろすのを5回ほど行いましょう。ポイントは、呼吸を止めず、勢いをつけないことです。

また、膝立ちの姿勢で手を前に伸ばし、体を前に少し傾ける「体幹トレーニング」も腰回りの筋肉を鍛えるのに効果的です。どちらも時間がかからず、特別な道具もいらないので、日常生活に取り入れやすいのが魅力です。

大切なのは、毎日少しずつ続けること。筋肉はすぐには変わりませんが、継続することで腰がしっかり支えられるようになり、腰痛が起こりにくくなっていきます。無理をせず、気持ちよく続けられる回数から始めてみてください。

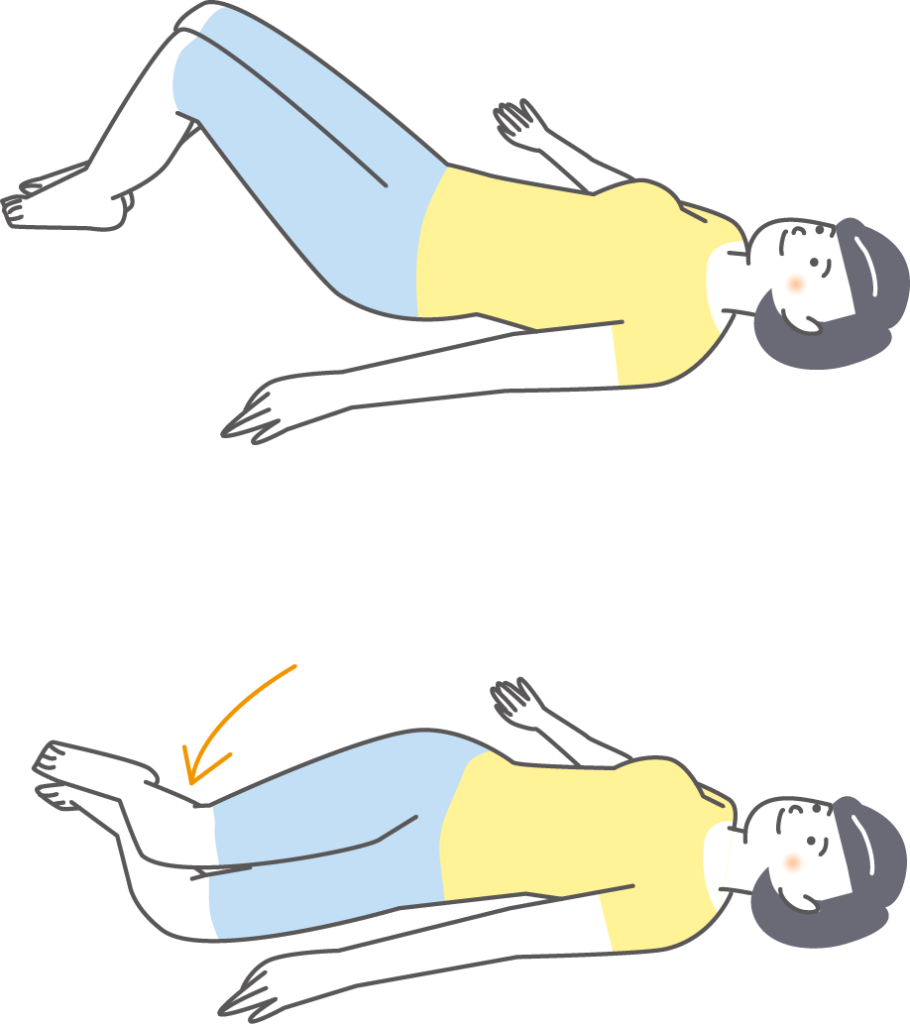

朝すぐにできる簡単ストレッチ3選

朝起きたばかりの体は、寝ている間に筋肉がこわばっているため、いきなり動くと腰を痛めやすくなります。そんなときにおすすめなのが、ベッドの上でできる簡単なストレッチです。無理なく行うことで、血流が良くなり、腰まわりがやわらかくなります。

1. 両ひざ抱えストレッチ

仰向けになり、両ひざを胸に引き寄せて両手で抱えます。腰がじんわりと伸びるのを感じながら10秒ほどキープしましょう。ゆっくり呼吸することもポイントです。

2. ツイストストレッチ

仰向けで両腕を左右に開き、両膝をそろえたままゆっくり片側に倒します。このとき肩が床から離れないように意識しましょう。左右交互に5秒ずつ行うと、腰と背中の緊張がやわらぎます。

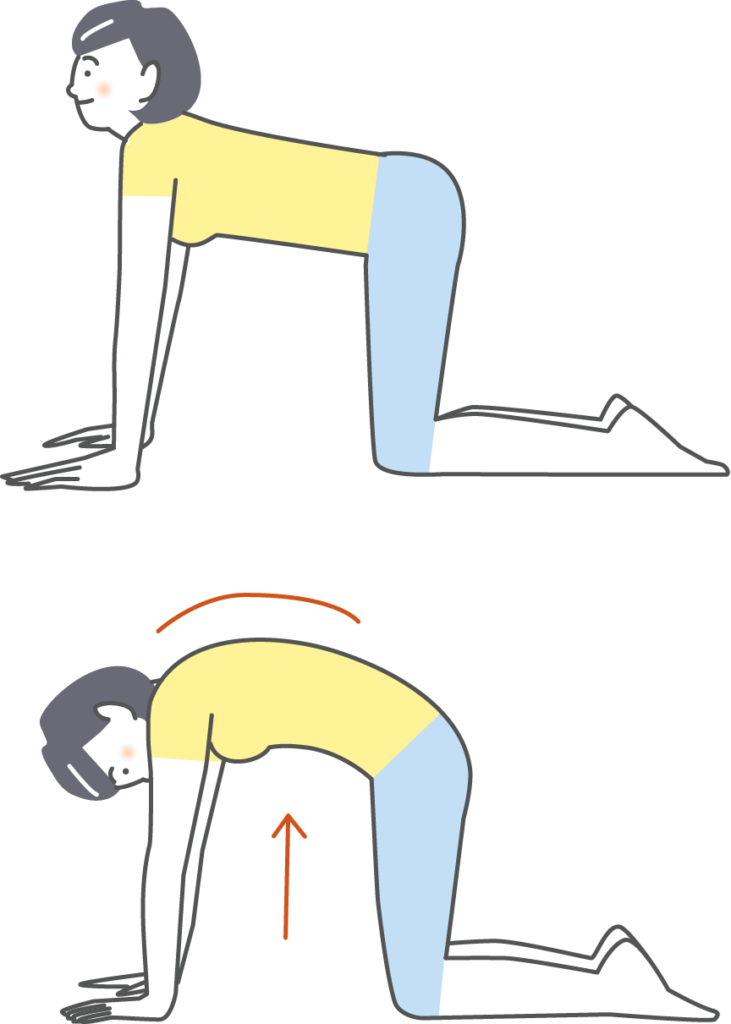

3. キャット&カウ(四つんばいストレッチ)

四つんばいになり、息を吐きながら背中を丸めて頭を下げ、息を吸いながら背中をそらせて頭を上げます。リズムよく5〜6回繰り返すと、背骨まわりがしなやかになります。

どれも3分以内にできる簡単な動きばかりです。朝の習慣にすることで、腰の動きがスムーズになり、寝起きの痛みを防ぎやすくなります。

寝る前に行うと効果的な腰痛予防ストレッチ

寝る前に軽く体を動かすことで、筋肉のこわばりをやわらげ、腰痛の予防にもつながります。とくに意外かもしれませんが、足首や手首を動かすだけでも、全身の緊張がゆるみ、腰への負担が軽くなることがあります。

たとえば、座った状態で片足を反対の太ももに乗せ、足首や足の指を大きくゆっくり回すストレッチはとてもおすすめです。足先の筋肉や関節をやわらかくすることで、ふくらはぎや太もも、そして骨盤まわりの血流がよくなり、間接的に腰の緊張もほぐれていきます。左右それぞれ5〜10回ずつ、深呼吸しながら行ってみてください。

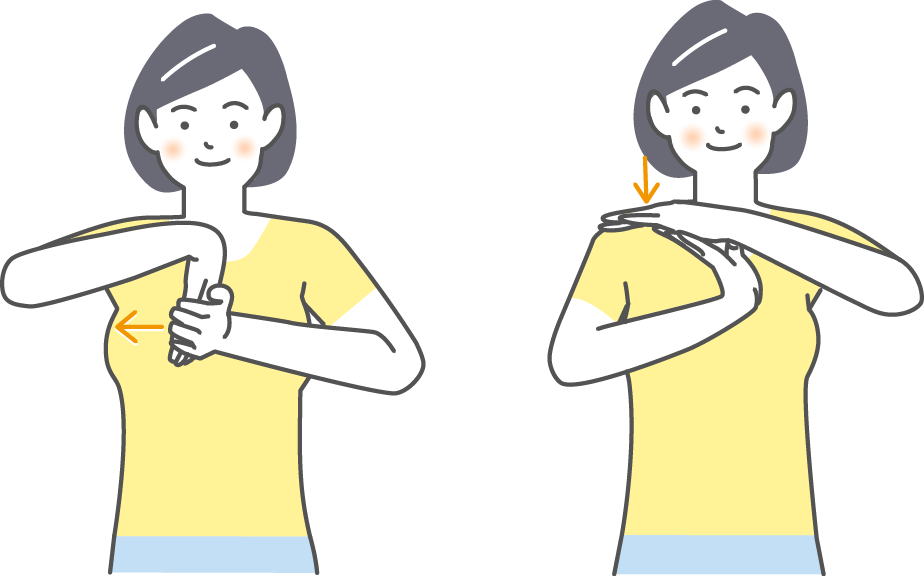

次に、手首のストレッチも取り入れましょう。片手を前に出し、反対の手で手首をゆっくりと反らせるようにして伸ばします。手のひらを上に向けた状態と下に向けた状態で、それぞれ10秒ずつ伸ばすと、前腕や肩の緊張も和らぎます。スマートフォンやパソコンをよく使う方に特におすすめです。

このように、足首や手首をゆるめるだけでも、体全体がぽかぽかと温まり、リラックスしやすくなります。腰痛対策としてはもちろん、質の良い眠りにもつながるので、ぜひ寝る前の習慣にしてみてください。

血流を改善して腰痛を和らげる方法

腰痛をやわらげるためには、「血流を良くすること」が非常に大切です。血液の流れが悪くなると、筋肉が硬くなり、老廃物がたまりやすくなります。その結果、腰にだるさや痛みを感じやすくなるのです。

血流改善の基本は、まず「体を冷やさないこと」です。冷たい飲み物の摂りすぎや、エアコンの風が直接腰に当たることを避けましょう。腹巻やレッグウォーマーで腰や足元を温めるだけでも、血の巡りは良くなります。

さらに、呼吸も大きなカギを握っています。呼吸は血液やリンパの流れを助けるポンプのような役割をしており、特に「腹式呼吸」と「胸式呼吸」の両方を意識することが重要です。

腹式呼吸では、お腹をふくらませるようにゆっくり吸い、へこませるようにゆっくり吐くことで、内臓の動きが活発になり、自律神経も整いやすくなります。一方、胸式呼吸は肋骨や背中周辺の筋肉を大きく動かすため、肩や背中のこわばり、胸まわりの血流を改善するのに効果的です。両方の呼吸をバランスよく使うことで、体全体の巡りが良くなり、腰の緊張もほぐれていきます。

また、ウォーキングやストレッチなど軽い運動も血流を促すには有効です。食事では、鉄分やビタミンEを含む食品(レバー、ナッツ、青魚など)を取り入れましょう。さらに、質の良い睡眠も血流と回復に深く関わっています。

このように、「冷え対策」「呼吸」「運動」「食事」「睡眠」の5つの視点から血の流れを意識することで、自然と腰の痛みが和らいでいくことが期待できます。

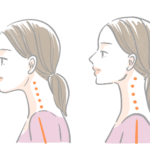

腰痛を悪化させない正しい寝方と寝具の選び方

寝起きに腰の痛みを感じる方にとって、寝方や寝具の選び方はとても大切です。睡眠中は何時間も同じ姿勢が続くため、体に合わない寝方や寝具は、知らず知らずのうちに腰へ大きな負担をかけてしまいます。

理想的な寝方とは、「背骨のカーブを保つこと」ではなく、「子どもが眠っているような、全身がだら〜んと力を抜いてリラックスできる状態」です。無理に正しい姿勢を意識するよりも、自然に力が抜けて、呼吸が深くなる姿勢が体にとって一番安心できるのです。

仰向け寝では、膝の下にクッションを入れて軽く曲げると腰が反りすぎず、脱力しやすくなります。横向き寝なら、両膝を軽く曲げて、膝の間に枕やクッションを挟むことで体が安定し、余計な力が入りません。

寝具については、柔らかすぎても硬すぎても体に合いません。寝たときに体がふんわりと包まれながらも、深く沈み込まずに寝返りがしやすいマットレスを選びましょう。実際に試して、「楽に眠れる」と感じるものを選ぶことが大切です。

また、枕の高さが合っていないと首や肩が緊張し、その影響が腰まで及ぶこともあります。自分の寝姿勢に合った枕を選び、ベッドの広さにも余裕を持たせると、より自然な脱力ができる環境になります。

大切なのは「正しい姿勢を作ること」ではなく、「自然に体が休まる環境を整えること」。ぜひ、自分の感覚を大切にして、腰にやさしい睡眠環境をつくってみてください。

腰痛持ちにおすすめの理想的な寝方

腰に不調があるとき、「どんな寝方が正しいのか?」と悩む方は多いかもしれません。ですが、本当に大切なのは“良い姿勢を保とう”とがんばることではなく、「体が自然と力を抜ける状態」をつくることです。脱力して眠れる姿勢こそ、体にとって一番やさしいのです。

腰痛持ちの方にできれば試していただきたいのは、仰向け寝です。仰向けは体重を均等に分散できる姿勢で、左右のバランスが整いやすく、体のゆがみも起きにくいからです。ただし、腰が反ってしまいやすい方は、膝の下にクッションや丸めたタオルを入れて、膝を軽く曲げて寝ると、腰の緊張がやわらぎ、自然に力が抜けます。

また、横向き寝は痛みがあるときの選択肢として有効です。膝を軽く曲げ、間にクッションを挟むと、背骨のねじれを防げて体が安定します。ただし、片側ばかりで寝るとゆがみの原因になることがあるため、左右バランスよく姿勢を変えるのが理想です。

うつ伏せ寝は避けた方がよいでしょう。首をねじった状態が続き、腰が反りやすくなるため、首・肩・腰への負担が大きくなります。

結局のところ、一番大切なのは「自分にとって心地よく、力を抜いて眠れる姿勢を見つけること」です。とはいえ、腰痛が続いている方には、仰向け寝+膝下クッションの組み合わせをまず試していただくことをおすすめします。体がスッとゆるんで、朝の腰のつらさが軽くなるかもしれません。

仰向けと横向きどちらが腰に負担が少ないか

「仰向けと横向き、どちらで寝た方が腰にやさしいの?」という疑問を持つ方は多いと思います。結論から言えば、どちらが優れているかは一概に言えませんが、腰痛の状態や体格に合わせて選ぶことが大切です。

一般的に、腰への負担が少ないとされているのは仰向け寝です。体重が均等に分散され、背骨のねじれも起こりにくいため、腰や肩への片寄った負担が少なくなります。ただし、腰が浮いてしまいやすい体型の方や、反り腰ぎみの方は、仰向けのままだと腰に違和感を覚えることがあります。そういった場合には、膝の下にクッションを入れて膝を軽く曲げることで、腰の反りを防ぎやすくなります。

一方で、横向き寝はリラックスしやすく、呼吸がしやすいというメリットがあります。とくに体格がしっかりしていて仰向けがつらい方や、仰向けで腰が落ち着かないと感じる方には横向きがおすすめです。ただし、横向き寝では片側に体重がかかるため、左右交互に向きを変える、膝の間にクッションを挟むなどの工夫を加えると腰への負担が軽減されます。

それぞれの寝方にメリット・デメリットがあるため、無理にどちらかに固定する必要はありません。自分の体が「楽だな」と感じる方を選び、脱力して眠れることを第一に考えることが、腰を守るうえで最も大切です。

腰痛改善に効果的なマットレスの選び方

腰痛をやわらげたいなら、毎日使う「マットレスの選び方」がとても重要です。寝ているあいだの体の支え方が変わるだけで、腰への負担がぐっと減ることもあります。

まず大切なのは、体が沈みすぎず、しっかりと支えてくれる硬さがあることです。柔らかすぎるマットレスは体が深く沈み込み、寝返りがしづらくなってしまいます。反対に硬すぎると、腰や肩に圧力が集中してしまい、逆に痛みが出ることもあるため注意が必要です。

理想は、適度な反発力と体圧分散性を兼ね備えたマットレスです。寝たときに腰が沈みすぎず、背中やお尻、肩などがバランスよく支えられているかがポイント。特に仰向けで寝たときに、腰とマットレスの間に手のひらがスッと入るくらいが、自然な支え方の目安になります。

また、寝返りのしやすさも大切な判断基準です。寝返りが打ちづらいと、同じ部分に圧がかかり続けて血流が悪くなり、腰がこわばりやすくなります。実際にショールームなどで横になって、寝心地や体の沈み具合を確かめてみると安心です。

さらに、使用年数にも注意しましょう。マットレスは時間とともにへたりが出るため、長年使っているものは見直しが必要です。一般的に、7〜10年を目安に買い替えるのが良いとされています。

このように、マットレスの選び方ひとつで、腰の状態は大きく変わることがあります。自分の体に合った寝具を選ぶことで、朝のつらさがぐっと軽くなるかもしれません。

寝起き腰痛の原因と対策を総まとめ

- 長時間同じ姿勢で寝ると筋肉がこわばりやすい

- 寝返りが少ないと特定部位に負担が集中する

- 血行不良により筋肉が硬直し腰痛が起こる

- 寝る姿勢が悪いと腰に負荷がかかりやすい

- うつ伏せ寝は腰に大きな負担をかける

- 枕やマットレスが体に合っていないと痛みの原因に

- 仰向け+膝下クッションは腰への負担軽減に効果的

- 内臓の不調が腰痛として現れることもある

- 腰痛が長引く場合は内科的疾患の可能性も視野に入れる

- 湿布やストレッチで改善しない場合は早めの受診が必要

- 冷えによる筋肉の緊張が腰痛の一因となる

- 入浴や腹巻で体を温めると血流が良くなる

- 簡単な筋トレやストレッチは予防と改善に有効

- 日常生活の姿勢改善が慢性的な腰痛を防ぐ鍵となる

- 快適な睡眠環境を整えることが根本的な予防策になる